社会促进与社会懈怠

一、社会促进

社会促进也称社会助长,指个体完成某种任务时,由于他人在场而提高了绩效的现象。他人在场的形式有实际在场、想象在场和隐含在场。

与社会促进相反,有时候他人在场,反而会使个体的工作绩效降低,这种现象称为社会干扰,也称社会抑制。

社会促进有如下两种效应。

第一,结伴效应,即在结伴活动中,个体会感到社会比较的压力,从而提高工作或活动的效率。

第二,观众效应,即个体从事活动时,是否有观众在场,观众的多少及观众的表现对其活动的效率有明显影响。

最早用科学的方法研究社会促进现象的是美国心理学家特里普利特,他通过实验研究发现,青少年骑自行车,在独自、有人跑步伴同、竞赛这三种情境中时,竞赛时的速度大幅度提高。这也是历史上第一个严格的社会心理学实验。20世纪20年代,实验社会心理学的创始人F.H.奥尔波特在哈佛大学领导了一系列有关他人在场对个体绩效影响的研究,并最终提出了社会促进的概念。

二、优势反应强化说-对社会促进和社会干扰的理论解释

美国学者扎荣克(R.B.Zajonc)的优势反应强化说,可以比较好地解释社会促进与社会干扰的现象。该理论认为,他人在场,个体的动机水平将会提高,其优势反应易于表现,而弱势反应会受到抑制。优势反应是已经学习和掌握得相当熟练的动作,不假思索即可做出。如果个体的活动是相当熟练或是简单机械性的工作,他人在场则会提高动机水平,使效率提高,活动绩效出色;相反,如果活动是正在学习的、不熟练的或很“费脑子”的,个体完成任务需要集中注意力,需要一系列复杂的推理、判断等思维过程,那么他人在场反而会对个体产生干扰作用,使其活动绩效降低。

这一假说提出后,许多研究者深化并发展了这一假说。进一步的研究表明,个体可能通过其竞争动机和他人对其评价的认知获得社会促进的效果。在结伴活动中,每个人都试图让自己干得快一些、好一些,实际上这是一种隐含的竞争动机。此外,他人在场也会唤起个体对他人评价的认知,这可能是影响社会促进更为重要的因素。个体在成长过程中不断地受到他人评价,并逐渐学会关注他人评价,赢得他人好的评价。在场的他人也许对活动并无多大兴趣,但活动者却以为他人正在评价自己,于是激活竞争动机,产生促进作用。

三、社会懈怠

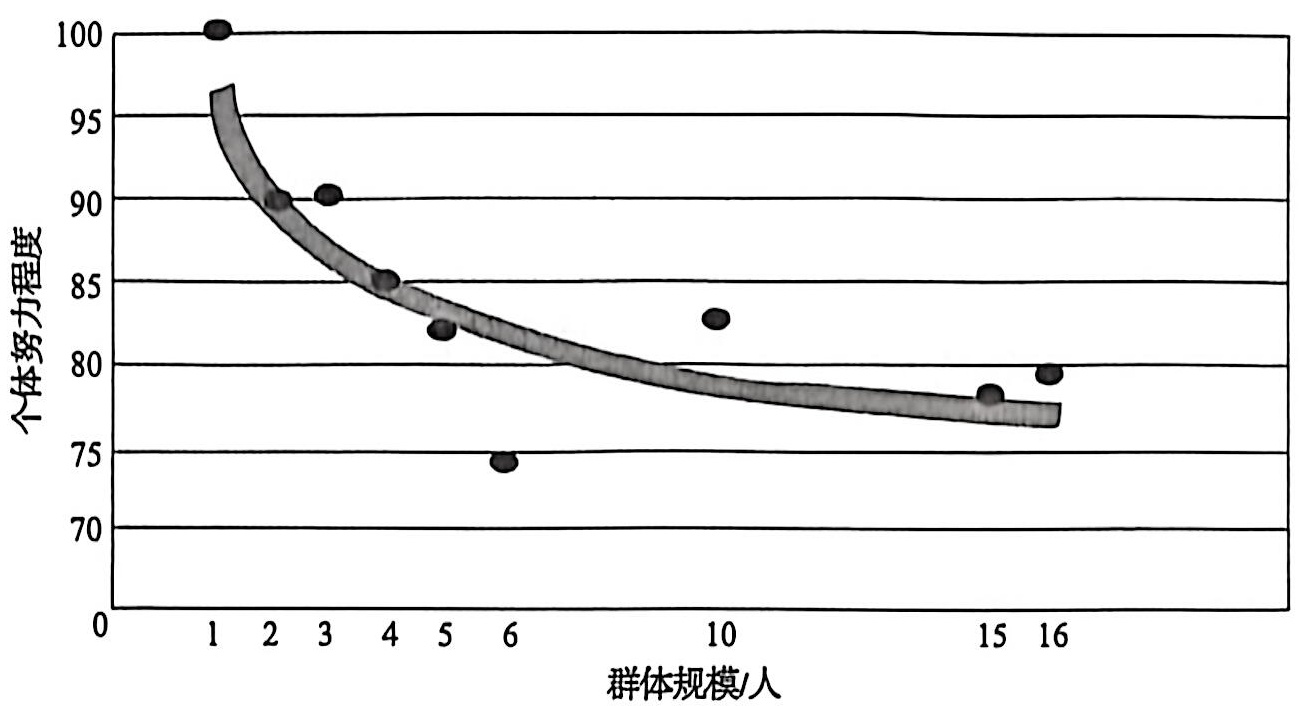

社会懈怠也称社会逍遥,是指群体一起完成一项任务时,个体所付出的努力比单独完成时偏少的现象。日常生活中的“磨洋工”,就是一种社会懈怠现象。一般来说,个体在群体活动中付出的努力水平都会下降,而且群体规模越大,个体的努力水平越低,如图2-12所示。

图2-12 随着群体规模增大,个体付出的努力减小

社会懈怠的主要原因是个体在群体活动中的责任意识降低,被评价的焦虑减弱,因而行为的动力也相应下降。如果加强考核,让每个人在群体活动中的努力和成果量化,就可能有效地减少社会懈怠现象。