从众

一、从众的定义

从众是在群体压力下,个体在认知、判断、信念与行为等方面自愿地与群体中的多数人保持一致的现象。从众俗称“随大流”,表现为个体的意见与行为和群体中的多数人相符合。社会心理学研究较多的是行为方面的从众。从众行为的特点如下。

第一,引起从众的群体压力可以是真实存在的,也可以是想象的。个体想象中的群体的优势倾向,也会对个体造成压力,使其选择与想象中多数人的倾向相一致的行为。

第二,群体压力可以在个体意识到的情况下发生作用,使个体通过理性抉择,选择从众;也可以在没有意识到的情况下发生影响,使人不自觉地跟随多数人行动。

第三,从众行为有时虽然不符合个体的本意,但却是个体的自愿行为。自愿是从众的重要特点。

二、从众的功能

社会生活中的从众行为大多不具有直接的社会评价意义,它本身无所谓是积极的还是消极的,它对人的作用主要取决于行为本身的社会意义。在任何社会中,多数人的观念与行为保持大体一致是必要的。一个社会需要有共同的语言、价值观与行为方式。只有这样,社会成员之间的沟通、交往才有可能。社会成员的沟通与互动则会促进这种一致性和共同性的发展。因此,从众具有促进社会形成共同规范、共同价值观的功能。

从个体来看,人在许多方面只有与社会主导倾向保持一致,才能更好地适应社会生活。任何个体,无论多么聪明绝顶,其知识也是有限的,不可能多到足以适应他遇到的每一种社会情境,个体需要以从众这种方式,在较大程度上使自己迅速地适应未知世界。因此,从众还具有让个体适应社会的功能。

当然,从众毕竟是一种被动地接受群体影响的方式,如果凡事从众,缺乏独立思考,那么也会使自己失去主动性和缺乏个性。正确的做法是从众但不盲从,考虑社会规范,但也要发展自己的个性。

三、从众的类型

根据行为是否从众以及行为与内在判断是否一致,可以将从众大致分为三种类型。

(一)真从众

个体不仅外在行为与群体保持一致,而且内心也相信群体的判断。这是一种表里一致的从众,行为与认知不存在冲突。

(二)权宜从众

个体的外在行为与群体保持一致,但内心却怀疑群体的判断,相信真理在自己这边。只是迫于群体压力,暂时在行为上附和群体的要求。这是日常生活中最普遍的一种从众形式。由于外在行为与内在判断的不一致,个体会出现认知失调、体验焦虑等情绪。

(三)反从众

个体的内心倾向与群体一致,但由于各种原因,外在的行为表现与群体的主流不一致,比如群情激愤时,作为领导也受到感染,想法和感受与员工一致,但为了防止事态失控,领导在行为上的表现却很理智和冷静。

四、从众行为的原因

(一)寻求行为参照

在许多情境中,个体由于缺乏知识或其他原因(如不熟悉情况等)而必须从其他途径获得自己行为合适性的信息。按照社会比较理论的说法,在情境不确定时,其他人的行为最有参照价值。个体从众,选择与多数人的行为一致,自然是找到了较为可靠的参照系统。

(二)对偏离的恐惧

偏离群体的个体会面临较大的群体压力,乃至制裁。任何群体均有维持一致性的倾向及对偏离的惩罚机制。对那些与群体保持一致的成员,群体的反应是接纳、喜欢和优待,而对偏离者则倾向于厌恶、拒绝和制裁。

在社会生活中,多数人实际上已有尽量不偏离群体的习惯。个体的从众性越强,其偏离群体时产生的焦虑也越大,也就越不容易偏离。从跨文化社会心理学的研究看,东方文化更倾向于鼓励人们的从众行为,因而东方人较容易产生对偏离的恐惧。

(三)群体凝聚力

群体凝聚力是指群体对其成员的吸引水平以及成员之间的吸引水平。凝聚力高的群体中的成员,群体认同感较强,与其他群体成员之间有密切的情感联系,有对群体做出贡献和履行义务的自我要求。

五、影响从众的因素

(一)群体因素

- 群体成员的一致性越高,个体面临的群体压力越大,个体越容易产生从众行为。

- 群体的凝聚力越大,对个体的吸引力越强,个体越容易产生从众行为。

- 群体规模的影响:在一定范围内,个体产生从众行为的可能性随群体规模的增加而上升。研究表明,群体规模的临界值为3~4人。超过这个范围,群体规模的影响就不明显。

(二)个体人格因素

- 个体的自我评价越高,从众行为越少;个体的自我评价越低,从众行为越容易发生。

- 个体独立性较强的,较少从众;个体依赖性较高的,容易从众。

(三)情境的明确性

如果情境很明确,判断事物的客观标准很清晰,从众行为就会减少;如果情境模糊,个体对自身判断的肯定程度降低,从众的可能性就会增加。

(四)其他因素

性别、智力等因素对从众也有一定的影响,但尚未发现这些因素与从众之间有明显的、确定性的关系。

专栏2-16 阿希的从众研究

社会心理学家阿希(S.E.Asch)在研究群体压力时,曾经做过一个经典的从众实验。

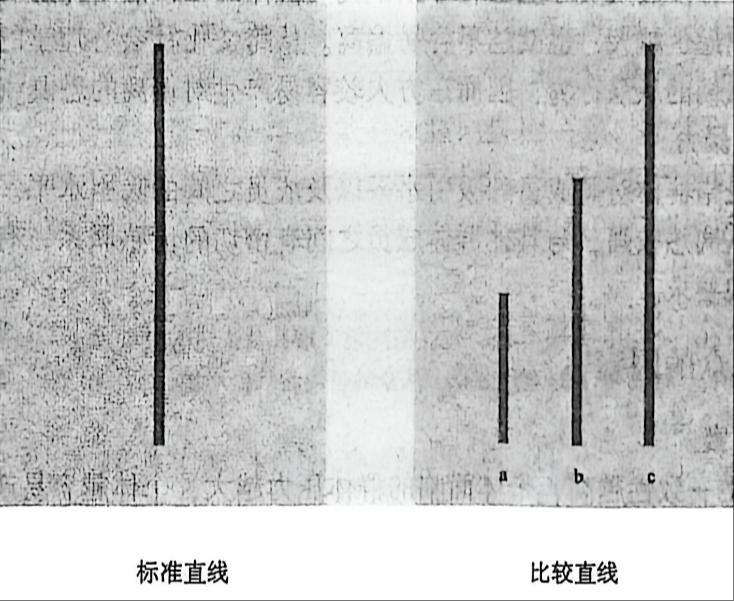

阿希将7个男大学生被试者组成一个小组,请他们围在一张会议桌的周围,参加所谓的“知觉判断实验”。实验的真正目的,是考察群体压力对从众行为的影响。7名被试者中,只有编号为6的被试者是真被试者,其他均为实验助手,也就是同谋者。 实验者依次呈现50套卡片,每套卡片有两张。一张卡片画有一条标准直线,另一张画有3条直线,其中的一条同标准直线一样长。被试者的任务是判断3条直线中哪条与标准直线一样长。

图 标准直线 比较直线

实验开始后,头两轮比较都很顺利,所有人的判断都一致,真被试者觉得任务很简单。但第三轮比较开始后,虽然正确答案还是很明显,但是被试者的判断开始出现分歧。首先,1号做出了错误回答,接着2号也做出了同样错误的回答,这时真被试者有点紧张了,他端坐在椅子上,紧盯着卡片。3号也表示赞同前两位的看法后,真被试者开始出汗了。“为什么是这样?这些人眼睛有问题?”他开始问自己。然后,4号、5号同样也“睁着眼睛说瞎话”,这时真被试者的立场开始动摇。轮到6号,也就是真被试者判断了,结果怎样?实验表明,数十名被试者自己独立判断时,正确率超过99%,但跟随他人一起判断时,做出错误判断的比例平均达到37%,76%的被试者至少有一次迫于群体的压力,做出了从众的判断。

阿希还发现,当卡片上直线的客观差异变小时,从众的比例开始上升。这意味着,情境很模糊时,人们进行客观判断的把握性下降,容易选择从众。此外,如果在群体中再加入一名真被试者,从众的比例会明显下降。这说明,如果个体的判断受到支持,哪怕是少数人的支持,那么他也能更好地抗拒群体的压力。