主要的社会动机

人的社会动机主要是社会学习的结果,个体的社会动机与他所处的环境、社会文化等因素有密切的关系。社会动机的种类很多,本单元主要介绍亲和动机、成就动机、权力动机、侵犯动机和利他动机。对于侵犯动机和利他动机,人们更关注它们所引导的行为及其后果,所以这里从社会行为的角度来介绍。

一、亲和动机

亲和是个体害怕孤独,希望与他人在一起,建立协作和友好联系的一种心理倾向。亲和即合群,是人际吸引的较低层次。亲和需要引起亲和动机,而亲和动机则导致亲和行为。

(一)亲和的起源

亲和起源于依恋。人是社会性的动物,合群在个体生命早期的表现是亲子间的依恋,即婴儿对双亲的出现有积极的反应,愿意和父母在一起。婴儿惊恐不安时,会寻找父母,如果双亲在场,这种不安的状态就会缓解。

依恋的产生有先天因素的影响。例如,婴儿的哭和笑都是不经学习就会的本能行为,哭和笑有助于依恋的形成。同时,父母的出现使婴儿微笑,停止哭泣,这本身是一种强化。没有这种强化,婴儿难以对父母形成强烈的依恋。因此,可以说某些先天行为模式是依恋的基础,通过亲子间的相互强化,这些模式得以发挥作用。

(二)亲和的作用

1. 满足个体的某些社会性需要

个体通过与他人建立联系,满足某些社会性需要,比如交往与尊重的需要、爱的需要等。

2. 获得信息

个体在孤单的情境中,信息来源很少,会产生不适应和不安全感,而亲和会使个体获得对其生存与发展有意义的信息。

3. 减轻心理压力

高兴时,与他人在一起可以共享快乐;痛苦时,与他人在一起可以排解忧愁。

4. 避免窘境

在明显需要亲和行为的情境中,如果无人做伴,往往使他人对个体有某种负面的评价。这种情况下,通过亲和可使个体避免窘境。

(三)影响亲和的因素

1. 情境因素

群体在面临外界压力的情境中,其成员会产生亲和的需要。压力越大,群体成员的亲和动机越强。此外,悲惨的情境也能加强人们的亲和动机。

对社会隔离(剥夺)者,比如单独关押的犯人、遇难船只的幸存者、探险家等的研究表明,他们由于较长时间的独处,缺乏亲和,往往会产生某些心理问题和精神症状。

2. 情绪因素

从亲和产生的心理背景看,亲和与人的情绪状态有密切的关系。恐惧是现实危险引起的情绪体验,恐惧情绪越强烈,亲和倾向越明显。焦虑是非现实危险引起的情绪体验,高焦虑者的亲和倾向较低,因为在焦虑的状况下,与他人在一起不仅不能减少焦虑,反而可能增加焦虑。

3. 出生顺序

出生顺序是影响亲和的另一个重要因素。沙赫特(S.Schachter)等人的研究发现,长子、长女恐惧时的亲和倾向,要比他们的弟妹们更明显。在同一家庭中,这种亲和倾向按出生顺序递减。这可能是因为在多子女家庭中,双亲对第一个孩子的关心、照料更多,使孩子对父母的依赖性较大。

二、成就动机

成就动机是个体追求自认为重要的有价值的工作,并使之达到完善状态的动机。即个体在各种情境下,追求成功与成就的动机。成就动机是一种基本的社会动机。美国学者麦克利兰(D.McCleland)在成就动机的研究中做出了开拓性的贡献。

(一)成就动机的重要性

第一,个体的发展有赖于一定水平的成就动机,高成就动机会使个体敢冒风险、勇于进取,最终有可能取得较高水平的成就。第二,经济的快速增长,社会的高度发展,人口、资源、技术等要素不可或缺,但全体社会成员有较高水平的成就动机也非常关键。

(二)抱负水平

抱负水平是个体从事某种实际工作前,对自己可能达到的和期望达到的成就目标的主观估计。抱负水平代表个体的一种主观愿望,它与个体的实际成就可能会有差距。抱负水平与成就动机有密切的联系,个体抱负水平的高低取决于其成就动机的强弱。如遇事想尝试、想做好、想超过他人,则个体的抱负水平就会较高。抱负水平与个体以往的成败经验也有关系,成功的经验可提高个体的抱负水平,失败的经验则会降低个体的抱负水平。

(三)影响成就动机的因素

1. 目标的吸引力

目标的吸引力越大,个体主观能动性发挥的程度越大,成就动机越高。

2. 风险与成败的主观概率

很有把握的事与毫无获胜机会的事均不会激发高水平的成就动机。很有把握的事情风险小,对个体缺乏挑战性;毫无获胜机会的事情,成功的主观概率低,不能满足个体的成就需要。这两种情况下,目标的价值都较小,成就动机的激励作用也较小。

3. 个体施展才干的机会

个体为实现目标,施展自己才干的机会越多,其成就动机就越强。

(四)培养儿童成就动机应注意的问题

成就动机是习得的社会动机,要培养儿童高水平的成就动机应注意以下两个方面。

1. 家庭教养方式

研究发现,家长对儿童的自律训练的严格程度与儿童成就动机呈正相关。家长对子女的自律训练越严格,子女的成就动机就越强。此外,和谐的家庭氛围,指导、劝告式的引导可以使儿童的成就动机发展较好,追求成功的热情较高。而过度的管束和限制则会使儿童的独立性较差,成人后往往缺乏创造性和竞争力,因为他们缺乏成就需要。因此,从小就应培养儿童的成就动机,这是其成年后实现自我价值的重要基础。

2. 强调成就、追求成就的社会氛围

社会氛围对个体成就动机具有深刻的影响。麦克利兰研究了30多个国家的儿童读物,发现在高度发达的国家里,儿童读物中有较多的关于成就和成功的内容。一个社会形成的高成就动机的氛围有益于其成员成就动机的提高。家长给孩子选好学校读书,一方面是这种学校有较高的教学质量,另一方面是这里有你追我赶的良好学习氛围。

专栏2-8 麦克利兰的成就动机理论

美国哈佛大学心理学家麦克利兰是社会动机研究领域的著名学者。他从20世纪四五十年代开始对人的需要和动机进行研究,并提出了著名的成就动机理论。

麦克利兰认为,具有强烈成就需要的人渴望将事情做得更快、更好,获得更大的成功,追求在争取成功的过程中克服困难、解决难题、努力奋斗的乐趣,以及成功之后的个人的成就感。他们并不看重成功所带来的物质奖励。个体的成就动机与经济、文化、社会等因素有关。麦克利兰发现高成就动机的个体的特点是:他们寻求能发挥其独立处理问题能力的工作环境;他们希望得到有关工作绩效的及时、明确的信息反馈,从而了解自己是否有所进步,不太在乎别人对他们的态度;他们喜欢设立具有适度挑战性的目标,不喜欢凭运气获得的成功。高成就动机者事业心强,有进取心,敢冒一定的风险,比较实际,大多是进取的现实主义者。

高成就动机的个体对于自己感到成败机会差不多相等的工作,表现得最为出色。他们不喜欢成功可能性非常低的工作,因为这种工作具有偶然性,无法满足他们的成就需要;他们也不喜欢成功可能性很高的工作,因为这种轻而易举的成功对于他们不具有挑战性。他们喜欢设定通过自身努力才能达到的奋斗目标,因为成败的可能性均等时,才能从奋斗中体验成功的喜悦与满足。

麦克利兰还认为,个体的高成就动机可以通过教育和训练来培养。

三、权力动机

权力动机是个体希望影响和控制他人的心理倾向。按麦克利兰的说法,个体都有影响或控制他人且不受他人控制的需要,满足这类需要的心理倾向具有动力性质,这就是权力欲或权力动机。

权力需要是权力动机产生的心理背景。不同的人对权力的渴望程度是不一样的。权力需要较高的人喜欢支配、影响他人,喜欢对他人“发号施令”,注重争取地位和影响力。他们喜欢具有竞争性和能体现自己身份和地位的场合或情境,追求出色的成就,但他们这样做并不像高成就动机的人那样是为了获得成就感,而是为了获得地位和权力,或者让成就与自己已经有的权力和地位相匹配。

温特(D.G.Winter)认为存在两种权力动机:积极的权力动机和消极的权力动机。前者常常表现为竭力去谋求领导职位或在组织社会中的权力;后者则通常表现为害怕失去权力,为自己的声望忧虑。个体可能通过酗酒、斗殴和展示已有的权力等行为来满足这方面的需求。

引起权力动机的因素大致有两个。一个是社会控制的需求。个体对他人和周围环境的控制水平越高,个体的优势越大,而社会生活中的优势地位会使个体具有安全感,能让他

们获得更多的生存和发展所需要的资源。另一个是对无能的恐惧。无能会让人处于不利的地位,会引起自卑感,自卑感又会促使个体设法去获得补偿,而对补偿的诉求往往走向偏执,导致个体对极端的权力和地位的追求。这就是有一些出身很卑微的人和比较自卑的人,在获得机会后会疯狂地追求权力、地位和影响力的原因。

四、侵犯动机与侵犯行为

侵犯动机是个体有意伤害他人,以使自己获得平衡和满足的一种心理倾向。侵犯行为简称侵犯,也称攻击行为和暴力行为,是个体有意伤害他人的行动。侵犯是由侵犯动机引起的。

(一)侵犯行为的构成

侵犯是由伤害行为、侵犯动机及社会评价三个方面的因素构成的。伤害行为包括身体伤害和言语伤害。侵犯动机即伤害的主观意图,是侵犯行为的直接原因。社会评价指的是,违反与破坏社会规范和社会准则的伤害行为具有反社会的性质,而维持社会规范与社会准则的伤害行为(比如警察在危急时刻击毙劫匪)具有亲社会的性质,此外,还有介于两者之间的伤害行为,即被认可的伤害行为。广义的侵犯包括以上三种情况,而狭义的侵犯专指反社会行为的伤害行为。

(二)侵犯行为产生的原因

1. 本能论的解释

弗洛伊德在早期认为,人的性本能是个体行为的原动力,性本能遵循快乐原则,而自我保存本能使人趋利避害、适应环境。侵犯是性本能的一部分。后来,他修正了自己的观点,认为人有生本能与死本能两种对立的基本本能。死本能是个体的一种向内的自我破坏的倾向。人只要活着,死本能就受到求生欲望的妨碍,因而对内的破坏倾向转向外部,以侵犯的形式表现出来。侵犯是以社会不允许的方式表现出来的伤害意图和冲动。若以社会认可的形式表现,则属于竞技、冒险等。侵犯冲动作为一种心理能量,必须宣泄出来,否则不利于身心健康。社会认可的宣泄方式,像体育比赛等,可视为替代性的侵犯冲动的释放途径。

洛伦兹(K.Lorenz)是获得过诺贝尔医学及生物学奖的习性学家和心理学家。他的侵犯理论是从对动物习性的研究中建立起来的。他认为侵犯是一种本能,具有生物保护的意义。动物通过侵犯保护其求食、生存的领地,使幼小的后代得以生存和发展,使物种能承传。同类之间的侵犯不一定以毁灭为结局,可能是以失败者的让步为目的。他根据动物习性的研究推论人类的侵犯,认为侵犯是人类生活中不可避免的,为了避免侵犯及其“升级”,应该采取耗散侵犯本能的办法,例如发展冒险性体育活动。他指出,人口的拥挤可能会增加侵犯事件发生的概率,人口爆炸可能会增大战争爆发的危险性。

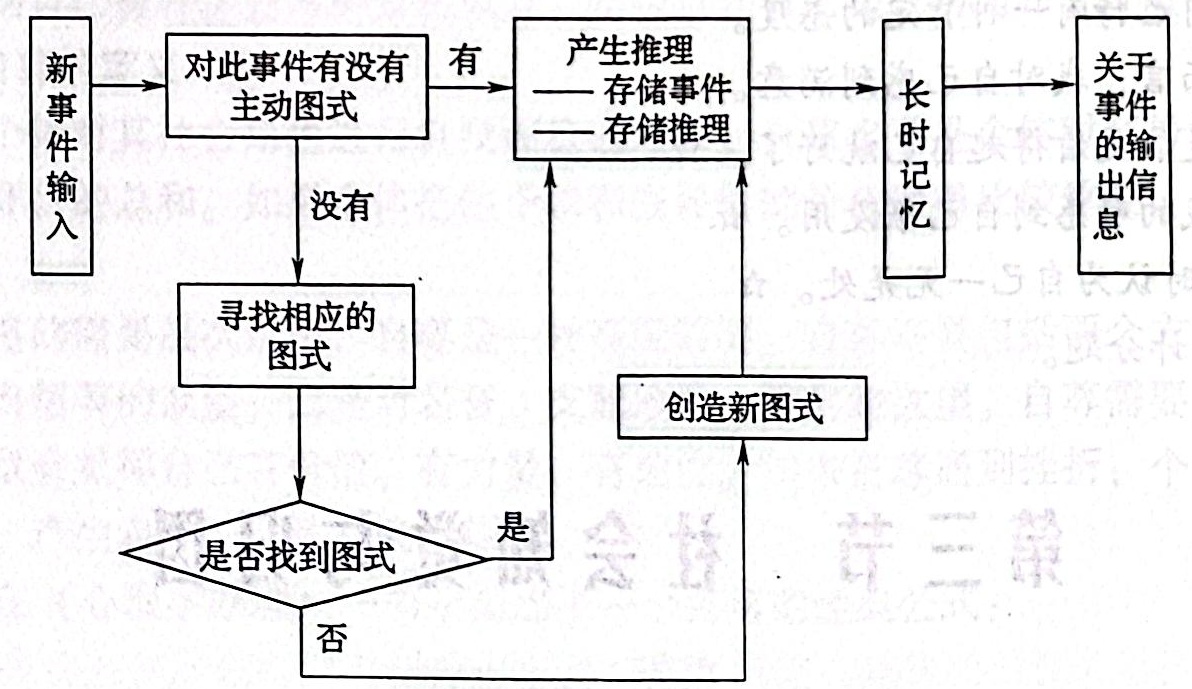

2. 挫折-侵犯学说

挫折既指阻碍个体达到目标的情境,也指行为受阻时个体产生的心理紧张状态。社会心理学研究的挫折主要是前者。挫折-侵犯学说最初由多拉德等人提出。他们认为“侵犯永远是挫折的一种后果”,“侵犯行为的发生,总是以挫折的存在为条件”。挫折-侵犯理论模型如图2-4所示。

图2-4 挫折-侵犯理论模型

挫折-侵犯学说的要点如下。

(1)侵犯强度同目标受阻强度成正比。 (2)抑制侵犯的力量与该侵犯可能受到的预期惩罚强度成正比。 (3)如果挫折强度一定,预期惩罚越大,侵犯发生的可能性越小;如果预期惩罚一定,则挫折越大,侵犯越可能发生。

后来,许多学者对这一学说提出修正。米勒指出,挫折也可以产生侵犯以外的结果,并不一定引起侵犯。伯克威兹(L.Berkowitz)认为,挫折导致的不是侵犯本身,而是侵犯的情绪准备状态,即愤怒。侵犯的发生还与情境中的侵犯线索有关,与侵犯有关的刺激物可能使侵犯得以加强。

3. 社会学习论的观点

社会学习论认为侵犯行为是习得的。学习是侵犯的重要决定因素,个体通过学习学会侵犯,也可以通过新的学习消除侵犯。班杜拉提出的这一理论观点得到了大量实证研究的支持。侵犯行为的学习机制是联想、强化和模仿。挫折可能引起侵犯,也可能导致个体冷漠与畏缩,表现出无能为力的状态,这个过程也是习得的。研究表明,习得的无能为力与个体归因方式有很大的关系。抑郁者倾向于把消极事件归因于内部的、稳定的、普遍性的因素;非抑郁者则倾向于将消极事件归因于外部的、暂时性的和特殊性的因素。

(三)侵犯行为的影响因素

1. 情绪唤起水平

高水平的非特异性的情绪唤起(如恶劣的心境),会直接导致个体侵犯行为的增加,而特异性情绪的唤起(如性唤起),也会增加人们侵犯的可能性。

2. 道德发展水平

个体的道德发展水平越高,可以造成他人痛苦的侵犯行为就越难以发生。

3. 自我控制能力

个体的自我意识和自我控制水平下降时,侵犯行为就比较容易发生。

4. 社会角色与群体

如果社会对某种社会角色较为容忍,那么拥有这种社会角色的个体的侵犯性就会明显增加。在群体活动时,个体的侵犯性也倾向于增加。

5. 大众传媒的影响

电影、电视、网络、报纸、杂志等大众传媒中存在的暴力和色情内容,会增加公众,尤其是儿童的侵犯性。

专栏2-9 去个性化和侵犯行为

去个性化是个体的一种自我意识下降,自我评价和自我控制能力降低的状态。个体在去个性化的状态下,行为的责任意识会明显丧失,会做出一些通常不会做的事情。

我们都有这样的经验,有时候太专注于某事,以至于完全忽略他人,甚至忽略我们自己是如何看待自身行为的,在这种情况下,个体是处于去个性化状态的。此外,药物、酒精和催眠等因素,也可造成人的自我意识和自我控制能力迅速降低,使人处于去个性化的状态。

群体活动是去个性化最常见的情境。有一则报道称,高楼顶上有个小伙子要跳楼自杀,救护车、消防车呼啸而至,警察在为挽救生命而苦苦努力。同时,高楼下看热闹的人越聚越多,突然人群中有人大叫“快跳呀”,其他人也跟着附和起哄,最后在众人的“怂恿”和“鼓励”声中,年轻人对人间充满绝望,从楼顶决然跳下。在该情境中,“看客们”是去个性化的,每个人都不再是自己,而是一个“匿名”的、和他人无差别的人。在去个性化的情境中,人们往往表现得精力充沛,不断地重复一些不可思议的行为而不能停止。同时,人们会表现出平常受抑制的行为,而且对那些在正常情况下会引发自我控制机制的线索也不加以反应。

大量的研究表明,侵犯行为与去个性化有密切的联系。在去个性化的状态下,人群不分青红皂白地攻击目标,并且攻击的强度远超寻常而不能停止。球迷闹事和一些“暴民”的打砸行为,都是非常典型的由于去个性化而引起侵犯的例子。

心理学家认为,去个性化的状态使人最大限度地降低了自我观察和自我评价的意识,降低了对社会评价的关注,通常的内疚、羞愧、恐惧和承诺等行为控制力量也都被削弱,从而使人表现出通常社会不允许的行为,使人的侵犯行为增加。

五、利他动机与利他行为

利他动机是个体不顾自身,增进他人的价值和利益的一种心理倾向。利他行为是利他动机支配的行为,是个体有益于他人、公众和社会,不期待回报的行为。

(一)利他行为的性质

- 利他行为是一种亲社会行为。亲社会行为泛指一切符合社会期待的有益于他人的行为。

- 利他行为是一种以人为对象的亲社会行为。助人行为与利他行为都是以人为对象的亲社会行为,但利他的层次更高,因为这种行为不求回报。利他者发自内心地认为帮助别 人是其义务。

- 利他行为是由利他动机引起的,其特征是以完全有利于他人为目标的。

(二)利他行为的产生原因

1. 社会生物学的观点

社会生物学家认为,利他行为并非人类所特有,动物也有利他行为。利他是动物以个体的“自我牺牲”换取物种存在和延续的一种本能。至于人类是否存在先天的利他性,并通过遗传机制传给后代,目前还没有充分的证据。

2. 社会规范论的观点

社会规范论认为人类道德中的一个普遍准则是交互性规范。社会对个体行为有这样的期待:人应该帮助那些曾帮助过自己的人。利他是一种社会交换,其收益是自我价值的提高和焦虑的减少。 人类社会还存在另外一种普遍的规范,即社会责任规范。社会期待人们帮助那些需要帮助的人。社会责任规范可以解释人类利他行为的起源。

(三)利他行为的影响因素

1. 外部因素

- 自然环境。良好的气候及环境使个体心情愉悦,往往会增加利他行为,而噪声等恶劣的环境因素会减少利他行为。

- 社会情境

(1) 他人在场。他人在场对利他行为往往有负面的影响,在场的人数越多,利他发生的可能性有时越小。独自一人时,个体利他的可能性反而增加。这是由于他人在场,导致去个性化,个体的责任意识丧失;或者个体倾向于把责任分给在场的其他人,导致责任分散,使自己的责任减轻。但有研究表明,如果情境中出现助人行为的榜样,就会产生示范效应,增加人们的利他行为。

(2) 情境的社会性意义。个体遇到有人需要帮助的社会情境时,首先会对情境的意义和性质进行解释,判断是否属于紧急情况,是否需要介入,然后才会采取行动。在情境的性质不清楚的时候,个体往往参考在场其他人的反应来做出判断。 - 时间压力。当个体很忙、时间紧张时,往往难以利他。

- 利他对象的特点。对利他者来说,利他对象的特点也是外部因素。具有以下特点的人容易被帮助和被救援:与利他者相似的人(特别是态度与价值观相似)、未伤害过利他者的人以及有吸引力的人。

2. 内部因素-利他者的心理特征

- 心境。个体心情愉悦时,对他人及事物往往有积极的看法,容易出现利他行为。

- 内疚。个体做错了事,感到内疚时,倾向于做些好事加以补偿,以减轻内疚造成的心理压力,但如果内疚得到表白,心理压力减少,则会导致利他的减少。

- 人格。一些人格因素也影响利他行为。社会责任感与利他行为呈正相关,移情能力与自我监控能力也与利他行为呈正相关。

3. 利他技能

懂得如何助人和利他也是重要的。掌握救助技能与救助手段,会增加人们利他行为发生的可能性。