身体语言沟通

身体语言是非语词性的身体符号,包括目光与面部表情、身体运动与触摸、姿势与妆饰、人际距离等。人们可以通过身体语言表达丰富的意义。专门研究身体语言沟通的学科是身体语言学。

一、目光与面部表情

(一)目光

眼睛是心灵的窗户。眼睛是非常有效的显露个体内心世界的途径。人对目光很难做到随意控制,人的态度、情绪和情感的变化都可以从眼睛中反映出来。观察力敏锐的人,能从目光中看到一个人真实的心态,但对大多数人来说,准确地观察他人目光的微妙变化是很困难的事情。

个体的情绪变化,会反映在瞳孔的变化上。人们看到喜欢的刺激物,瞳孔会不自觉地变大;看到让人厌恶的刺激物,瞳孔会明显地缩小。人的情绪状态发生“晴”“阴”转变时,也会有同样的反映。可以说,眼睛是内心情感的灵敏指示器。

目光接触是最重要的身体语言沟通方式,其他身体语言沟通也与目光接触有关。人际沟通如果缺乏目光接触,那么就会成为一个令人不悦的困难过程。当然,持续“盯人”和长时间的凝视,也会让对方感到压力,甚至不快。

(二)面部表情

面部表情是另一种可以完成精细信息沟通的身体语言形式。人的面部有数十块表情肌,可产生极其复杂的变化,生成丰富的表情。这些表情可以非常灵活地表达各种不同的心态和情感。来自面部的信息,很容易为人们所觉察,但经过训练,人能较为自如地控制自己的表情肌,因而面部表情表达的情感状态有可能与实际的情况不一致。

面部表情可表现肯定与否定、接纳与拒绝、积极与消极等情感及情感的强度。它可控,易变,效果较为明显。个体可通过面部表情显示情感,表达对他人的兴趣,显示对事物的理解,表明自己的判断等。因而,面部表情是人们运用较多的身体语言形式之一。

任何一种面部表情都是面部肌肉整体协同变化的结果,但面部某些特定部位的肌肉对于表达某些特殊情感的作用更明显。一般来说,表现愉悦的关键部位是嘴、颊、眉、额;表现厌恶的关键部位是鼻、颊、嘴;表现哀伤的关键部位是眉、额、眼睛及眼睑;表现恐惧的关键部位是眼睛和眼睑。

一般情况下,人们的目光与面部表情是一致的,均与其内在心态对应。但在特殊情况下,个体的目光与面部表情会出现分离,此时表达个体真实心态的有效线索是目光,而非面部表情。

二、身体运动与触摸

(一)身体运动

身体运动是最易为人发现的一种身体语言。其中手势语占有重要位置。聋哑人借助于手语,可以实现与他人的沟通。在正常情况下,个体都会用手势来表达态度和情感。一些常见的身体运动形式有:摆手,表示制止或否认;双手外推,表示拒绝;双手外摊,表示无可奈何;双臂外展,表示阻拦;搔头或搔颈,表示困惑;搓手、拽衣领,表示紧张;拍头,表示自责;耸肩,表示不以为然或无可奈何。

(二)触摸

触摸是人际沟通的有力方式,个体与他人在触摸和身体接触时的情感体验最为深刻。在日常生活中,身体接触是表达某些强烈情感的方式。

个体都有被触摸的需要,这是一种本能,比如婴儿接触温暖、松软的物体时,就会感到愉快,他们喜欢被拥抱和被抚摸。恋爱中的男女,触摸会使感情迅速深化。触摸不仅使个体感到愉快,而且还使他们对触摸对象产生情感依恋。

三、姿势与妆饰

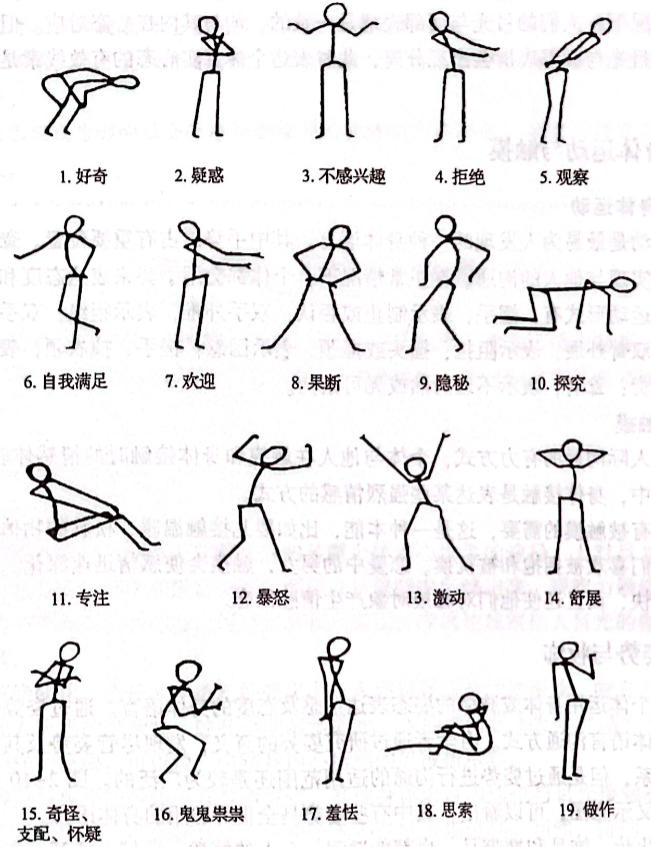

姿势是个体运用身体或肢体的姿态表达情感及态度的身体语言。通过姿势传递信息也是常见的身体语言沟通方式。有学者通过研究姿势的意义,发现尽管姿势及其意义与文化有一定的关系,但是通过姿势进行沟通的适用范围还是较为广泛的。图2-10是各种身体姿势及其意义示意图,可以看出,其中有些姿势是全世界通用的身体语言。

服装、化妆、饰品和携带品,也都能透露一个人的情趣、爱好、情感、态度、社会角色等多方面的信息,在人际沟通中发挥重要的作用。

四、人际距离

人际距离是沟通与交往时,个体身体之间的空间距离。由于人们的关系不同,人际距离也有所不同。影响人际距离的因素主要有性别、环境、社会地位、文化、民族等。霍尔(Hall,E.T.)根据对美国白人中产阶级的研究,发现有四种人际距离。

(一)公众距离(12~25英尺,3.66~7.62米)

在正式场合、演讲或其他公共场合沟通时的人际距离,此时的沟通往往是单向的。

(二)社交距离(4~12英尺,1.22~3.66米)

彼此认识的人之间的交往距离。商业交往多发生在这个距离段。

(三)个人距离(1.5~4英尺,0.46~1.22米)

朋友之间的交往距离。此时,人们说话温柔,可以感知大量的体语信息。

图2-10 各种身体姿势及其意义示意图

(四)亲密距离(0~1.5英尺,0~0.46米)

亲人、夫妻之间沟通和交往的距离。在此距离段,双方均可感受到对方的气味、呼吸、体温等私密性刺激。