态度转变

个体形成一定的态度后,由于接收新的信息或意见而发生变化,这个过程叫态度转变。态度转变就是说服的过程。

一、态度转变模型

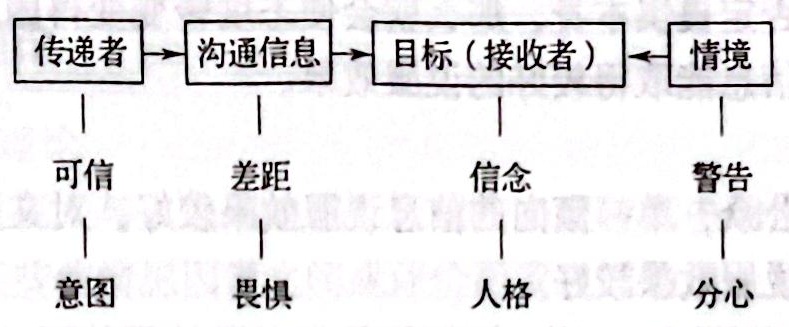

美国学者霍夫兰(C.Hovland)等人曾提出过态度转变的模型,如图2-5所示。

图2-5 态度转变的模型

从这一模型可以看出,发生在接收者身上的态度转变,要涉及四个方面的要素:一是传递者,传递者是沟通信息的提供者,也是试图以一定的方式引导人们发生态度转变的劝导者;二是沟通信息,态度转变是接收者意识到自己的态度与外在的信息存在差异后发生的,沟通信息是态度转变的最直接的原因;三是接收者,也是态度转变的主体,一切说服的努力,只有为态度主体所接受,才能发挥作用;四是情境,沟通和说服是在一定的背景中进行的,个体所处的情境和情绪状态的差异,都会影响态度转变的效果。

二、态度转变的影响因素

(一)传递者方面的影响因素

1.传递者的威信

信息传递者的威信以及传递者与接收者的相似性都会影响其发出信息的说服效果。威信越高,与接收者的相似性越大,说服效果越好。

2.传递者的立场

传递者的立场会直接影响其说服效果。如果传递者站在自我服务的立场上,那么他所提供的信息的影响力就小,因为人们会怀疑其动机;如果传递者的立场是中立的,尤其是自我牺牲的,那么就会产生比较大的影响。这就是房地产商鼓吹房价上涨,让人反感并觉得没道理的原因。

3.说服的意图

如果接收者认为传递者刻意地影响他们,则不易转变态度;但如果他们认为传递者没有操纵他们的意图,这样心理上就没有阻抗,对信息的接受就容易,易于转变态度。

4.说服者的吸引力

接收者对高吸引力的传递者有较高的认同,容易接受他们的说服。这是许多企业用明星做代言人宣传产品的重要原因。

(二)沟通信息方面的影响因素

1.信息差异

任何态度的转变都是在沟通信息与接收者原有态度存在差异的情况下发生的。研究表明,对于威信高的传递者,这种差异较大时,引发的态度转变量较大;对于威信低的传递者,这种差异适中时,引发的态度转变量较大。

2.畏惧

信息如果唤起人们的畏惧情绪,一般来说会有利于说服,但畏惧与态度转变不是线性关系。在大多数情况下,畏惧的唤起能增强说服效果。但是,如果畏惧太强烈,引起接收者的心理防御,以至于否定畏惧本身,那么就会使态度转变变得困难。研究发现,可唤起人们中等强度的畏惧的信息能取得较好的说服效果。

3.信息倾向性

研究发现,对一般公众,单一倾向的信息说服效果较好;对文化水平高的接收者,提供正反两方面的信息,说服效果较好。

此外,个体卷入较浅的态度,单一倾向的信息说服效果较好;个体卷入较深的态度,提供正反两方面的信息,说服效果较好。

4.信息的提供方式

信息提供的方式、渠道也会影响说服的效果。一般来说,口头传递比书面途径效果好,面对面的沟通比通过大众传媒的沟通效果好。因为面对面交流时,除了沟通信息本身,还有一些背景的支持性信息参与了沟通过程。

(三)接收者方面的影响因素

1.原有态度与信念的特性

已经内化了的态度作为接收者的价值观和态度体系的一部分,难以转变;已成为既定事实的态度,即接收者根据直接的经验形成的态度不易转变;与个体的需要密切关联的态度不易转变。

2.人格因素

依赖性较强的接收者信服权威,比较容易接受说服;自尊水平高、自信的接收者不易转变态度。社会赞许动机的强弱也是影响态度转变的因素,高社会赞许动机的接收者易受他人及公众的影响,易于接受说服。

3.个体的心理倾向

在面临转变态度的压力时,个体的逆反心理、心理惯性、保留面子等心理倾向会使其拒绝他人的说服,从而影响态度转变。人们通常利用一些自我防卫的策略来减少说服信息对自己的影响,比如笼统拒绝、贬损来源、歪曲信息、论点辩驳等。

(四)情境方面的影响因素

态度转变是在一定的背景下进行的,一些情境因素也会影响态度转变。

1.预先警告

预先警告有双重作用。如果接收者原有的态度不够坚定,对态度对象的卷入程度低,那么预先警告可促使态度转变;如果态度与接收者的重要利益有关,那么预先警告往往使其抵制态度转变。

2.分心

分心即注意分散。分心的影响也是复杂的。如果分心使接收者分散了对沟通信息的注意,那么将会减弱接收者对说服者的防御和阻抗,从而促进态度转变;如果分心干扰了说服过程本身,使接收者不能获得沟通信息,那么就会削弱说服的效果。

3.重复频率

沟通信息的重复频率与说服效果呈倒U形曲线的关系。中等频率的重复,说服效果较好;重复频率过低或过高,均不利于说服。

三、态度转变理论

(一)海德的平衡理论

海德的平衡理论重视人与人之间的相互影响在态度转变中的作用。海德认为,在人们的态度系统中,存在某些使情感因素之间或评价因素之间趋于一致的压力,如果出现不平衡,那么就会倾向于朝平衡转化。人们在转变态度时,往往遵循“费力最小原则”,即个体尽可能少地转变情感因素而维持态度平衡。

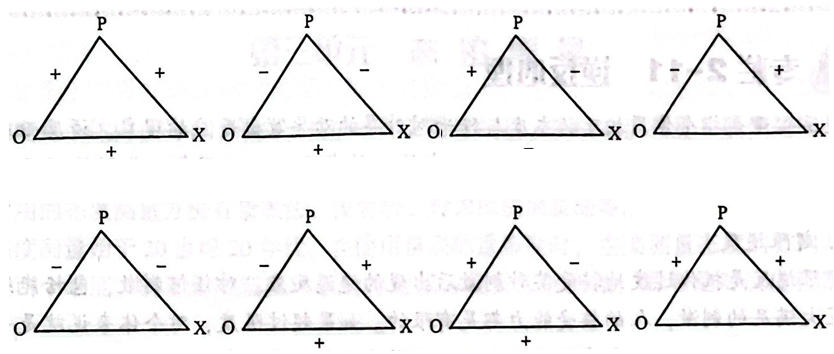

海德用P-O-X模型来说明他的观点(见图2-6)。图2-6中的三角形的3个顶点分别代表个体(P)、他人(0)以及另一个对象(X)。X可能是一个人或者一个事物。三角形的三个边表示P、O、X三者之间的关系,它有两种形式,即肯定形式和否定形式,分别以"+"“-”号表示。海德指出:如果三种关系从各方面看都是肯定的,或两种是否定的,一种是肯定的,则存在平衡状态;相反,三种关系都是否定的,或者两种关系是肯定的,一种是否定的,则存在不平衡状态。

图2-6 P-O-X模型图

人际联系肯定情况下的平衡状态要比人际联系否定情况下的平衡状态更令人愉快,人际联系肯定情况下的态度转变的压力要大于人际联系否定情况下的态度转变的压力。

在P-O-X模型中,P-0之间的关系最重要。P-0联系为肯定时的平衡为强平衡,不平衡为强不平衡;而P-0联系为否定时的平衡为弱平衡,不平衡为弱不平衡。

(二)认知失调论

费斯廷格认为,个体关于自我、环境和态度对象都有许多的认知因素,当各认知因素出现“非配合性”的关系时,个体就会产生认知失调。失调认知对个体的意义越大,失调的认知成分多于协调的认知成分,则认知失调的程度越大。认知失调给个体造成心理压力,使之处于不愉快的紧张状态。此时,个体就会产生消除失调、缓解紧张的动机,通过改变态度的某些认知成分,以达到认知协调的平衡状态。

费斯廷格认为,认知失调可能有四种原因:一是逻辑的矛盾,如水应该在0℃时结冰,但个体却看到冰在30℃时还未融化;二是文化价值的冲突,一种行为在一种文化中被接受,而在另一种文化中可能被视为不可思议;三是观念的矛盾,对同一事物,从不同的观念层次上评价,得出矛盾的结论,也可以引起失调;四是新旧经验相悖,当我们的新的行为与旧的经验不一致时,对行为的认知也会出现失调。

消除、减少认知失调的途径主要有三种:一是改变或否定失调的认知因素的一方,使两个方面的认知因素协调;二是引入或增加新的认知因素,以改变原有的不协调关系;三是降低失调的认知因素各方的强度。

(三)社会交换论

社会交换论从个体对得失进行权衡与比较后产生的趋向与回避动机的角度,来解释态度的形成与转变。它认为决定个体采取何种态度以及转变态度的关键是诱因的强度。态度持有者不是被动地接受环境的影响,而是主动地对诱因进行周密的计算。态度是肯定因素(得)与否定因素(失)的代数和。个体选择何种态度取决于这种态度能使其获得什么,失去什么,总收益如何。其实,个体并非永远是理智计算的决策者,而且个体对这种内部的计算过程也未必意识得到。

专栏2-11 逆反心理

逆反心理是指个体用相反的态度与行为对外界的劝导做出反应的现象。逆反心理是一种心理抗拒反应,是个体在适应环境过程中的一种常见的心理现象。典型的逆反心理有三种。

1.超限逆反

超限逆反是机体过度地接受某种刺激后出现的逃避反应。对任何刺激,包括能给个体带来巨大满足的刺激,人的接受能力都是有限的。如果超过限度,对个体来说就是一种压力,甚至是伤害,个体就会采取措施来逃避刺激。比如,每天都吃山珍海味一定使人倒胃口,父母整天喋喋不休就会让子女不胜其烦。

2.自我价值保护逆反

自我价值和尊严对人的生活具有特别的意义。当外在的劝导或影响威胁到人们的自我价值的时候,人们就会有意、无意地进行自我价值保护,对外在的影响起对抗的反应。父母站在权威的立场上批评或否定子女,不留面子,子女由于自我价值保护逆反,就可能反其道而行之,故意和父母闹别扭,以显示自己的尊严和力量。要有效地说服别人,就必须给别人留面子,维护他们的价值和尊严。

3.禁果逆反

禁果逆反是指理由不充分的禁止反而会激发人们更强烈的探究欲望。被禁食的果子特别甜,被禁止的事情偏有人做,这就是禁果逆反。探究未知是人类的一种基本需要。如果没有充分的理由,而对事情简单地禁止,那么该事物就会对个体产生特别的吸引力。比如,某些电影、书籍越禁越畅销,就体现了禁果逆反的巨大作用。

专栏2-12 角色扮演与态度转变

心理学研究表明,个体在一个时期内把自己当成另外一个人,并按照这个人的态度和行为模式来生活,那么这个人的态度和行为模式就会最终固定到角色扮演者的身上,使扮演者形成新的态度和行为模式,从而最终实现态度转变。

通过角色扮演,让个体学习和建立新的行为模式,是转变态度的一种很有效的办法。该方法在心理咨询和治疗中具有重要的价值。许多行为矫正技术在表面上只关注行为的变化,不关心个体内在观念和态度的转变,事实上它们试图通过行为的改变来最终转变态度。行为与态度是一个整体,行为变化而态度不变化,就会产生认知失调,通过认知的调整功能,已经变化的行为会引导态度发生转变。新的行为模式建立之日,可能就是新的态度确立之时。