需要与动机概述

一、需要

(一)需要的定义

人生活在社会上,要维持和发展自己的生命,需要一定的客观条件来保证,没有这些条件人就不能生存,也不能延续和发展。例如,人饿了要吃饭,渴了要喝水,冷了要御寒,热了要避暑,累了要休息,还要生儿育女。在社会中生活还得有谋生的手段,还要保持良好的人际关系等。这些条件是不能缺少的,缺少了就会给人造成机体内部的不平衡状态,这种不平衡状态反映到人的头脑中,就使人产生对所缺少的东西的欲望和要求,这种欲望和要求就是人的需要。

需要是有机体内部的一种不平衡状态,表现为有机体对内外环境条件的欲求。

需要都有对象,没有对象的需要是不存在的。动物也有需要,因为动物也得满足自己的生理要求。

人除了生理的需要之外,还有社会性的需要,而且人的需要受到社会的制约,带有社会性。即使是满足生理需要,人和动物也有区别。人和动物都要吃东西,都要吃饱。狗会为争抢一块骨头而互相追逐。而人如果是在宴席上,无论有多饿,都会客客气气、互相谦让,不会狼吞虎咽、互相争抢,要表现出自己的风度和修养。

需要又是不断发展的,人的需要不会永远停留在一个水平上,当旧的需要得到满足,不平衡消除之后,新的不平衡又会产生,人们又会为满足新的需要去追求新的对象。所以,需要是推动有机体活动的动力和源泉。例如,能吃饱饭是基本要求,达到这个要求之后,人们又要追求吃得好些;温饱问题解决之后,人们又要奔小康,进一步还要追求享受。所以,需要是发展的,是永远也不会彻底满足的。正因为如此,需要才能成为人的活动积极性的源泉。

(二)需要的种类

1.自然需要和社会需要

从需要产生的角度对需要加以分类,可以把需要分为自然需要和社会需要。

自然需要是由生理的不平衡引起的需要,又叫生理需要或生物需要。它与有机体的生存和种族延续有密切的关系,如饮食、休息、求偶等的需要。

社会需要是反映社会要求而产生的需要,如求知、成就、交往等的需要。社会需要是人所特有的,是通过学习得来的,所以又叫获得性需要。

动物和人都有自然需要,但无论是满足需要的对象,还是满足需要的方式,人和动物都有本质的区别。

2.物质需要和精神需要

就满足需要的对象而言,可以把需要分为物质需要和精神需要。

物质需要是对社会物质产品的需要,如对食品的需要以及对工作和生活条件的需要等;精神需要是对社会精神产品的需要,如对文化科学知识的需要以及对美的欣赏的需要等。

物质需要和精神需要之间有着密切的联系,对物质产品的要求不仅要满足人的生理需要,而且还要符合人的审美观念。穿衣是为了保暖,但选购衣服的时候还要挑选美观、大方,能够表现自己身份的衣服。

为了满足人的精神需要,还得有一定的物质条件来保证。例如,没有教科书,没有上课的教室,就难以通过讲授的方式获取科学知识;没有电视机,也就不会那么容易地看到文艺节目和新闻,了解国内外大事了。

需要的分类是相对的,各种需要之间是相互交叉的,自然需要往往都是物质需要,社会需要往往都是精神需要。可见,分类只是为了便于说明问题,分类的标准不是绝对的。

二、动机

(一)动机的定义

人的需要产生以后总希望得到满足,要满足人的需要,就要进行某种行为、活动,去获得满足需要的对象。所以,当一个人意识到自己的需要时,就会去寻找满足需要的对象,这时活动的动机便产生了。

动机是激发个体朝着一定目标活动,并维持这种活动的一种内在的心理动力。简单来说,行为都有它背后的原因,动机就是行为的原因。动机不能进行直接地观察,但可根据个体的外部行为表现加以推断。

(二)动机的产生

动机是在需要的基础上产生的。机体内部总要维持平衡的状态,但这种平衡状态又会经常受到破坏,如人饿了、冷了、累了的时候,就是这种平衡状态受到破坏的时候。当人感到缺乏某种东西的时候,会引起机体内部的紧张状态,此时就需要以意向、愿望的形式指向某种对象,并激发起人的行为、活动,需要便转化成了人的行为、活动的动机。

由生理需要引起的,推动个体恢复机体内部平衡的唤醒状态叫内驱力,或叫驱力,这是生理性动机。

动机也可以由外部环境条件引起。如名誉、地位等社会因素,也可以成为激发个体行为、活动的动机。在今天的市场经济条件下,人应该具有抵御金钱、地位等诱惑的能力,守住廉洁奉公、堂堂正正做人的底线。能引起机体的定向活动,并能满足某种需要的外部条件叫诱因。在诱因的作用下,即使机体内部并没有失去平衡,也会引起活动的动机。

积极的情绪会推动人去设法获得某个对象,消极的情绪会促使人远离某个对象,所以情绪也具有动机的作用。

(三)动机和行为之间的关系

动机是行为背后的原因,但是动机和行为之间的关系又是非常复杂的。同一行为可以由不同的动机引起,不同的行为也可由相同或相似的动机引起。一个人行为的动机也是多种多样的,有些动机起着主导作用,有些动机则处于从属地位。

动机和效果一般来说是一致的,即良好的动机会产生积极的效果,不良的动机会产生消极的效果。但是,在实际生活中,由于某种因素的作用,动机和效果也会出现不一致的情况。

(四)动机的种类

1.生理性动机和社会性动机

由机体的生理需要产生的动机叫生理性动机,这种动机又叫驱力或内驱力,如吃饭、穿衣、休息、性欲等动机。

以人类的社会文化需要为基础而产生的动机属于社会性动机,如交往的需要产生交往动机,成就的需要产生成就动机,权力的需要产生权力动机等。

兴趣、爱好等都是人的社会性动机。

(1)兴趣是人认识某种事物或从事某种活动的心理倾向,它是以认识和探索外界事物的需要为基础的,是推动人认识事物、探索真理的重要动机。

兴趣有直接的,也有间接的。获得知识的兴趣是直接的,为了获得知识而学外语的兴趣则是间接的。兴趣有个体在生活中长期形成的,也有在一定的情景下由某一事物偶然激发出来的。要注意培养良好的兴趣品质。

兴趣的品质有以下四种。

①兴趣的倾向性,即对什么感兴趣。是贪图物质享受,还是追求精神上的满足;是喜欢阅读文学作品,还是热衷于科学技术的发明创造。

②兴趣的广阔性,即有多少种兴趣。有对所从事工作的兴趣,也有业余爱好的兴趣。有人退休之后没有可以从事的活动,感到寂寞,往往就是因为原来的兴趣太狭窄,离开了原来的工作岗位就没有什么可干的事情了。如果年轻时有广泛的兴趣,退休之后的生活也会是丰富多彩的。

③兴趣的持久性,即兴趣的稳定程度。某人在足球世界杯赛期间对足球感兴趣,场场必看,过了赛期,平时一场足球赛也不看,观看足球比赛的兴趣只是一时的,不是持久的。对科学知识的兴趣只有稳定、持久,才能不断积累知识,才能在科学的征途上有所创建,“三分钟热度”是难以获得成就的,特别是那些需要长期积累知识、积累生活阅历的领域,想一蹴而就获得成就,是不切实际的幻想。

④兴趣的效能,即兴趣能不能产生推动人活动的力量。如果仅仅是欣赏的兴趣,观看演出就是一种享受,看完演出并没有促进生活的热情,也没有产生推动工作积极性的效果,这些兴趣都是缺乏效能的。

(2)兴趣包括人的爱好,但当人的兴趣不只是指向对某种对象的认识,而是指向某种活动的时候,人的兴趣便成为人的爱好了。兴趣和爱好都和人的积极情感相联系,培养良好的兴趣和爱好是推动人努力学习、积极工作的有效途径。一个人应该具有多样、持久、能够推动自己努力向上的兴趣和爱好,永葆青春的活力,保持乐观幸福的情绪,让精神更加饱满,让生活更加丰富多彩。

2.有意识动机和无意识动机

能意识到自己行为的动机,即能意识到自己行为目的的动机叫有意识动机;没有意识到或没有清楚地意识到行为目的的动机叫无意识动机。

无意识动机在自我意识没有发展起来的婴幼儿身上存在着,在成人身上也存在着,如定势的作用往往是人们意识不到的。

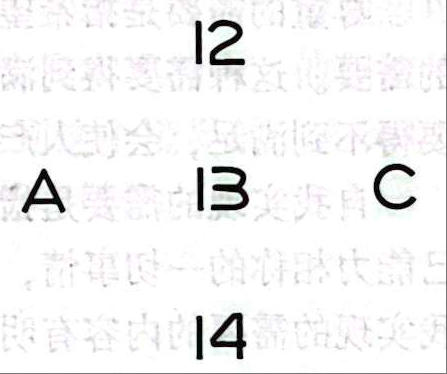

定势对人的知觉、记忆、思维、行为和态度都会起到重要的作用。例如,13放在阿拉伯数字中间,会把它读为数字13;如果把它放在英文字母中间,会把它读为英文字母B(见图1-18),这就是一种知觉的定势作用。老师认为某个学生好,评分时不自觉地给他的分数高一些,若他认为某个学生差,评分时不自觉地给他的分数低一些,这就是定势的作用。定势既可以由人的知识和经验引起,也可以由刚刚发生的事情引起。例如,把13看成数字还是字母,这是受刚刚发生的事情的影响,评分时给印象好的学生分数多一点,给印象差的学生分数少一点,这是在较长的生活中形成的经验,它们都是形成定势的原因。

图1-18 定势作用举例

3.内在动机和外在动机

由个体内在需要引起的动机叫内在动机,在外部环境影响下产生的动机叫外在动机。由于认识到学习的重要意义而努力学习的动机是内在动机,为获得奖励而学习的动机是外在动机。

内在动机和外在动机在推动个体行为、活动中都会发挥作用。但是,外在动机只有在不损害内在动机的情况下才是积极的。如果外在动机的作用大于内在动机的作用,个体的行为、活动主要靠外部奖励的推动,那么,当外部奖励的水平不足的时候,个体的行为、活动的积极性就会大大降低,结果毁掉的是个体行为、活动的内在动机。