人的心理的本质

心理现象是非常复杂的。正是因为它的复杂性,使得不少人在研究心理现象的时候走入了歧途。这就是各种唯心主义和形而上学产生的认识上的原因。辩证唯物主义对人的心理做出了科学的解释,认为人的心理是脑的机能,是对客观现实的反映。这两个科学的命题是我们认识心理现象的指导思想。

一、心理是脑的机能

心理是脑的机能,也就是说脑是从事心理活动的器官,心理现象是脑活动的结果。没有脑的心理,或者说没有脑的思维是不存在的。正常发育的大脑为心理发展提供了物质基础。人的大脑是最为复杂的物质,是物质发展的最高产物。

心理是脑的机能,在今天已经成了常识,谁也不会像古人那样认为灵魂是住在心脏里的,谁都知道人是用大脑思考问题的。但是,人们获得这样的认识,走过了漫长的探索道路。现在,这一论断得到了人们的生活经验,临床的事实以及从心理发生和发展的过程、脑解剖和生理过程的科学研究所获得的大量资料的证明。

无机物和植物没有心理,没有神经系统的动物也没有心理,心理现象是在动物适应环境的活动过程中,随着神经系统的产生而出现的,又是随着神经系统的不断发展和不断完善,才由初级逐渐发展到高级的。

最原始的动物是单细胞动物,如变形虫,它的身体在蠕动的时候,遇到可以消化的食物,就用身体把食物包围起来,把食物变成身体的组成成分;遇到有害的东西,它又可以向相反的方向移动,远离有害的东西。可见,单细胞动物有趋利避害的能力,但这种表现只能叫作感应性,而不能叫作心理现象,因为这种能力有些植物也拥有。

无脊椎动物发展到环节动物阶段,开始有了感觉的心理现象。它们能够对具有生物学意义的信号刺激做出反应,也就是说形成了条件反射。我们可以把这种能力的产生看作是心理现象产生的标志。例如蚯蚓,我们可以训练它在“丁”字形的管子里爬,在可以往左也可以往右的地方,它能够随意通行。接着,将管子的一头堵上泥巴,泥巴后面安装上电极,只要蚯蚓钻进泥巴,它就会碰到电极,遭受电击而往后退。经过多次训练之后,不管把泥巴放在哪头,蚯蚓只要碰到泥巴,一定不再往里钻,而是掉头往另一个方向爬了。电击对它是有害的,经过训练,它不是碰到电极再往后退,而是碰到泥巴就掉头躲开电击。这就是它把和自己生命攸关的外界物体当成了信号,根据这些信号的意义进行了反应。这样就形成了条件反射。我们就说它有了心理现象。

环节动物为什么能产生心理现象呢?环节动物如蚯蚓,和同样属于无脊椎动物的腔肠动物,如水螅、水母相比,前者有了神经系统,而腔肠动物却没有神经系统。由此,人们为“心理是脑的机能”的论点找到科学的证据,因为心理现象的产生是和神经系统的出现相联系的。只有有了神经系统的动物才会有心理现象。

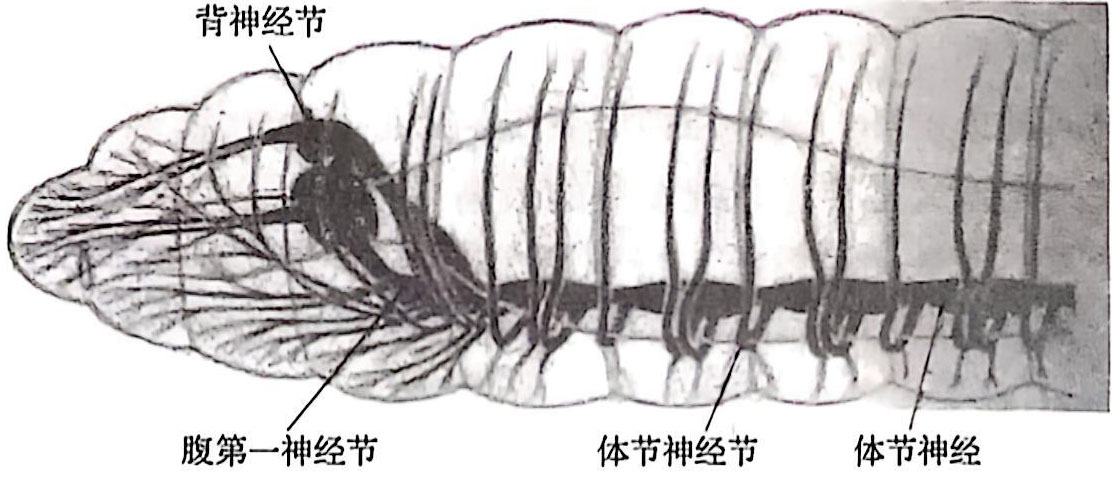

环节动物开始有了心理现象,但它们的心理现象又是非常简单的,只具有某种感觉,心理发展处于感觉阶段。这是因为它们的神经系统非常简单,如蚯蚓只有一条简单的神经链(见图1-1),它们只有皮肤作为感觉器官,所以能起信号作用的只能是触觉的刺激。环节动物之后的其他无脊椎动物也只有某一感觉器官,如蚂蚁只有嗅觉器官,蜘蛛只有感受震动的器官,等等。

图1-1 蚯蚓的链状神经系统

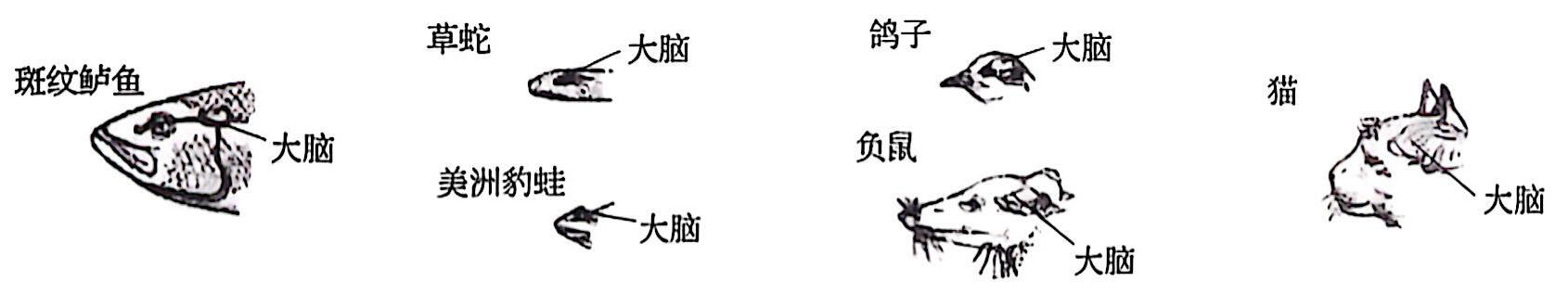

脊椎动物,从鱼类到两栖类、爬虫类、鸟类,再到哺乳类动物,在种族发展过程中出现了脊髓和脑(见图1-2),神经系统有了很大的发展,它们有了各种感觉器官,包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉的器官,它们能认识到事物的各种属性,而不只是像无脊椎动物那样,只有一种感觉器官起着主导作用,只能认识事物的个别属性,而是还能把这些认识到的属性结合成一个整体,即对物体产生了整体的认识,这就是有了知觉的心理现象。

图1-2 脊椎动物的脑进化

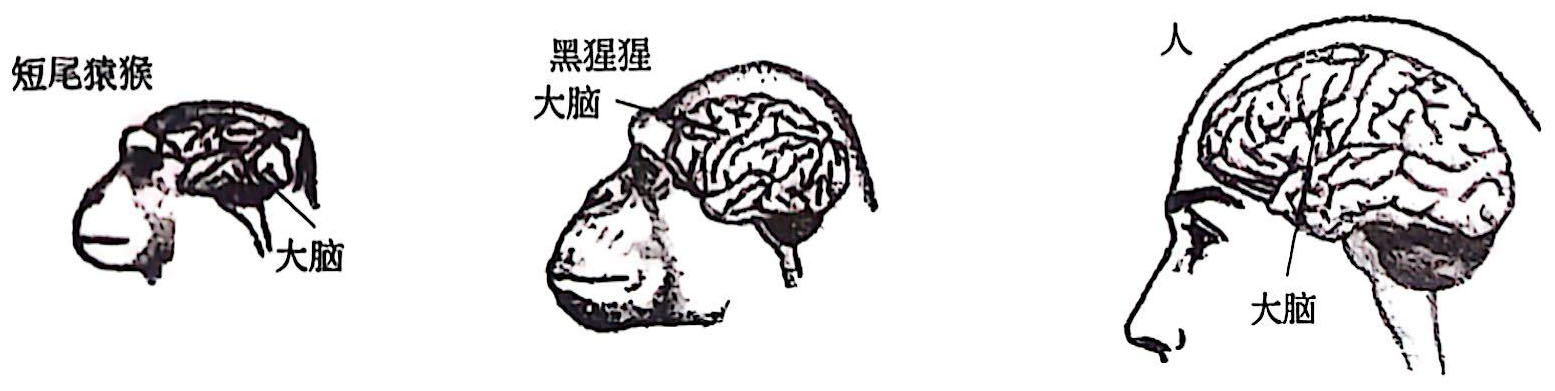

灵长类动物(见图1-3),像猩猩、猴子,大脑有了很高程度的发展,它们不仅有了知觉的心理现象,而且还能够认识到事物之间的外部联系。例如大猩猩,为了够到大厅天花板上悬挂的香蕉,它可以把箱子摞起来,爬到箱子上去够香蕉。没有经过训练的狗、猫等哺乳类动物却做不到。这说明大猩猩已经有了简单的思维能力。但是实验证明,灵长类动物还不能认识到事物的本质和事物之间的内在联系,它们的心理发展还不能说到了思维的阶段,只能说处于思维萌芽的阶段。

图1-3 灵长类动物和人的脑进化

只有人类才具有思维。人类有了语言,能进行抽象思维,能透过现象认识到事物的本质和事物之间的内在联系。这是人的心理和动物心理的本质区别,我们把人的心理叫作思维、意识、精神。“人是万物之灵”并不是因为人有心理,而是因为人有思维。有了思维的能力,才使人的心理发展到了心理发展的最高阶段。

从心理产生和发展的历程可以清楚地看到,心理现象的产生是和神经系统的出现相联系的,心理由初级向高级发展,又是和神经系统的不断完善相联系的。人的心理是心理发展的最高阶段,人的大脑又是神经系统发展的最高产物。所以,心理现象产生和发展的科学事实,充分说明了心理是神经系统、特别是大脑活动的结果,神经系统、特别是大脑,是从事心理活动的器官。

二、心理是对客观现实的反映

健全的大脑为心理现象的产生提供了物质基础,但大脑只是从事心理活动的器官,心理并不是大脑本身所固有的。心理是大脑所具有的功能,即反映的功能。客观外界事物作用于人的感觉器官,通过大脑的活动将客观外界事物变成映象,从而产生了人的心理。所以客观现实是心理的源泉和内容。离开客观现实来考察人的心理,心理就变成了无源之水、无本之木。对人来说,客观现实既包括自然界,也包括人类社会,还包括人类自己。

20 世纪 20 年代,印度发现了两个狼孩,即让狼叼走养大的孩子。他们有健全的人的大脑,但是他们脱离了人类社会,在狼群里长大。他们不习惯于直立行走,吃东西用舌舔而不会用手拿,不懂人类语言,不能和人交流。所以他们只具有狼的本性,而不具备人的心理。可见,心理是社会的产物,离开了人类社会,即使有人的大脑,也不能自发地产生人的心理。

心理的反映不是镜子式的反映,而是能动的反映。因为通过心理活动不仅能认识事物的外部现象,而且还能通过事物的外部现象认识到事物的本质和事物之间的内在联系,并用这种认识来指导人的实践活动,改造客观世界。

心理是大脑活动的结果,却不是大脑活动的物质产品,因为心理是一种主观映象,这种主观映象既可以是事物的形象,也可以是概念,还可以是体验。它是主观的,而不是物质的,从这个角度来说,应该把心理和物质对立起来,不能混淆,否则便会犯唯心主义或庸俗唯物主义的错误。

心理是在人的大脑中产生的客观事物的映象,这种映象从外部看不见、摸不着。但是,心理支配人的行为活动,又通过行为活动表现出来。因此,可以通过观察和分析人的行为活动,客观地研究人的心理。

心理现象既是脑的机能,又受社会的制约,是自然和社会相结合的产物。只有从自然和社会两个方面进行研究,才能揭示心理的实质和规律。所以,研究心理现象的心理学应该是一门自然科学和社会科学相结合的中间科学,或叫边缘学科。但是,不能因为心理学是一门中间科学,就要求任何一个心理学家都必须既是自然科学家,又是社会科学家。研究心理现象的生理机制是自然科学的任务,研究社会对心理活动的制约是社会科学的任务。一个心理学家既需要具备自然科学的知识和素养,也需要具备社会科学的知识和素养。由于研究课题性质的不同,他们的研究可能偏重于自然科学,也可能偏重于社会科学。但就心理学而言,它是一门中间科学。