知觉概述

一、知觉的定义

对客观物体的个别属性的认识是感觉,对同一物体所产生的各种感觉的结合,就形成了对这一物体的整体的认识,也就是形成了对这一物体的知觉。知觉是直接作用于感觉器官的客观物体的整体在人脑中的反映。

知觉是各种感觉的结合,它来自于感觉,但又高于感觉。感觉只反映事物的个别属性,知觉却认识了事物的整体;感觉是单一感觉器官活动的结果,知觉却是各种感觉协同活动的结果;感觉不依赖于个人的知识和经验,知觉却受个人的知识和经验的影响。同一物体,不同的人对它的感觉是相同的,但对它的知觉却有差别。知识和经验越丰富,对物体的知觉越完善、越全面。显微镜下的血样,只要不是色盲,无论谁看都是红色的,但医生能看出里边的红细胞、白细胞和血小板等,没有医学知识的人就看不出来。

知觉虽然已经达到了对事物整体的认识,比只能认识事物个别属性的感觉更高级,但是知觉来源于感觉,而且两者反映的都是事物的外部现象,都属于对事物的感性认识,所以感觉和知觉之间又有不可分割的联系。

在现实生活中,当人们形成对某一物体的知觉时,对它的各种感觉就已经结合到一起了。各种感觉结合成为知觉的过程是随着心理的发展,在生活实践中自然而然发生的,所以人们没法回忆起自己的这些经历。因为有了这种结合,所以在现实生活中很难有单独存在的感觉,只有在实验室里才把感觉当成独立的心理现象加以研究。

当各种感觉结合成对物体的知觉时,只要人们接收了该物体的一种感觉信息就能联想到该物体的整体形象,产生对该物体的知觉。例如,看到一个苹果,人们不仅知道它是圆的、红的,还知道它是凉的、光滑的,吃起来是酸甜的,它离自己多远,在哪个方向等。这是对苹果的知觉,而不仅仅是一种视觉的现象。它仍然是各种感觉器官共同活动的结果,只是这种结合在过去的生活中已经完成了。由视觉引起的知觉是视知觉,由听觉引起的知觉是听知觉。

二、知觉的基本特性

知觉不同于感觉,它不仅是各种感觉的结合,而且还是运用知识和经验对外界物体进行解释的过程。所以,知觉具有不同于感觉的如下特性。

(一)整体性

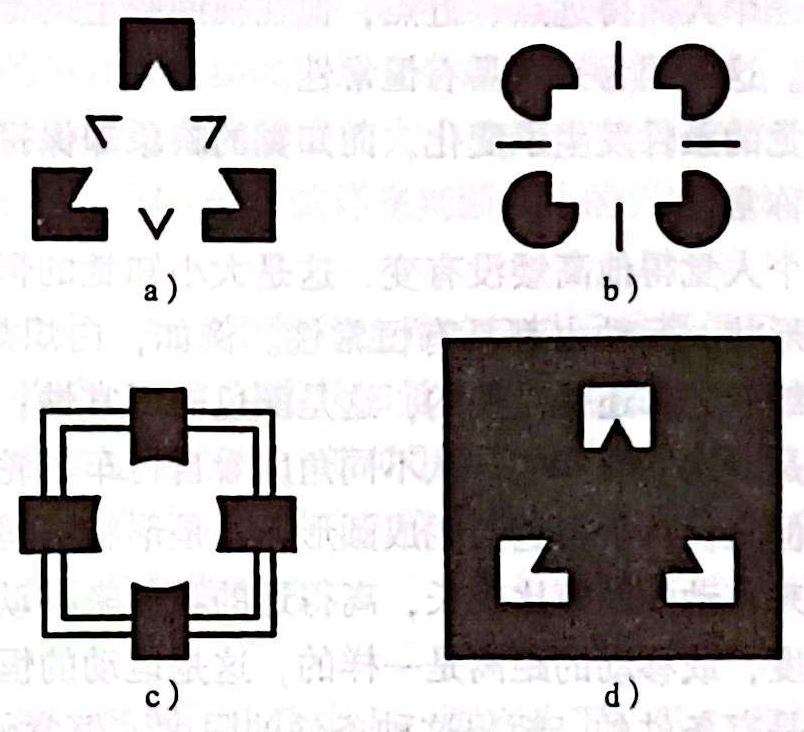

知觉是对物体整体的反映,它已经把对这一物体的各种感觉结合在一起了。这说明知觉具有在过去经验的基础上,把物体的各个部分、各种属性结合起来成为一个整体的特性,知觉的这种特性称为知觉的整体性。在图1-11中可以看到白色的三角形、正方形、圆形,还可以看到一个黑色的三角形。这些图形并没有用线条画出来,人们却可以看出这些图形。这是因为图1-11a和图1-11d中有三角形的三个角,图1-11b中有正方形的四个角,图1-11c中有弧线。人们可以借助于过去的经验,把图形中缺少的线条部分补充上,辨认出这四个图形来,这就是知觉整体性的表现。

图1-11 知觉的整体性

(二)选择性

在每一时刻,人们知觉外部物体的范围是有限的,但每一时刻作用于感觉器官的外界物体又是很多的,人们不可能把作用于其感觉器官的所有物体都纳人自己的意识范围,注意到它们。这样,人们就要根据感觉通道的容量和自己的需要,把一部分物体当作知觉的对象,知觉得格外清晰,而把其他对象当作背景,知觉得比较模糊,也就是有选择地知觉外界物体。知觉的这种特性叫作知觉的选择性。

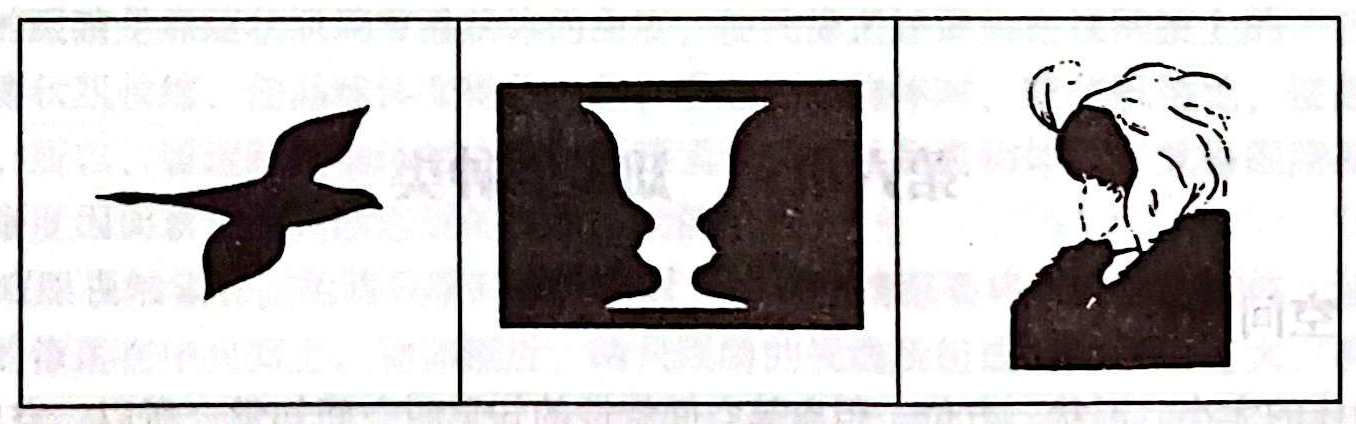

作为知觉对象的物体并不是固定不变的,随着条件的变化,原来是知觉对象的物体可能会变成知觉的背景,原来是知觉背景的物体又可能变成知觉的对象。知觉的对象和背景是可以互相转换的。图1-12的图形叫两可图形。如果把中间这个图的白色部分当成知觉的对象,黑色部分当成背景,这时可以看到一个花瓶;如果把黑色部分当成知觉的对象白色部分当成背景,那么,看到的则是两个对着的人脸。这都是因为个体所选择的知觉对象发生了变化。

图1-12 两可图形

(三)恒常性

在不同的距离看同一个人时,他在视网膜上形成的视像的大小是不同的,离得近时视像大,离得远时视像小。但是,并不会因为这个人离得远了,他在视网膜上的像变小了,人们就觉得他变矮了。一个人离得远点、近点,他在视网膜上的像大了、小了,人们都会把他知觉为同样的高矮。这是因为知觉具有恒常性。

在一定范围内,知觉的条件发生了变化,而知觉的映象却保持相对稳定不变的知觉特性叫知觉的恒常性,简称常性。

在不同的距离看一个人觉得他高矮没有变,这是大小知觉的恒常性。除大小知觉的恒常性外,颜色、明度、形状、运动也都具有恒常性。例如,白炽灯泡是橙黄色的,但是,在白炽灯泡照射下的白纸看起来还是白色的,这是颜色的恒常性;石灰在暗处看起来也比放在亮处的煤块亮,这是明度的恒常性;从不同角度看自行车车轮,尽管它在视网膜上的投影已经是椭圆形了,但是仍然会把它知觉成圆形,这是形状的恒常性;以同样速度运动的物体,离得近的看起来移动的距离比较长,离得远的看起来移动的距离比较短,但人们能知觉到它们运动的速度,或移动的距离是一样的,这是运动的恒常性。

知觉恒常性的发生是有条件的,超出这种条件的限度,恒常性也就不存在了。例如,80米以外就超出了人们用视觉判断距离的限度,所以位于远距离且没有参照物的物体,人们对它的大小知觉就不准确了,便失去了恒常性。

(四)理解性

在知觉某个物体时,人们总想知道它是什么,实际上就是想用一个词把它标示出来。如果用词把这个物体标示出来,那么对这个物体的知觉就变得比较稳固了。例如,一朵云彩,你会突然觉得它像一匹奔驰的马,越看就越觉得像。在知觉外界物体时,人们总要用过去的经验对其加以解释,并用词把它揭示出来的特性叫知觉的理解性。

图1-12左边那幅图,可以把它看成一只大雁,因为它正伸长着脖子展翅飞翔。但是,如果反过来看,把大雁的头当成尾,把尾当成头,这张图看起来又很像喜鹊了。再看图1-12右边那幅图,如果看出来它是个年轻妇女的头像,若把这位年轻妇女的下巴看成鼻子、耳朵看成眼睛、脖子上的项链看成嘴,这时,看到的头像就是一位老年妇女了。反过来,如果开始看到的是一位老年妇女,那么,就把老年妇女的鼻子看成下巴,把眼睛看成耳朵,这时看到的头像就是一位年轻妇女了。这两个图前后观察结果不一样,就是因为语言提示发生了作用。这说明了理解和词的标示在知觉产生中的作用,这就是知觉的理解性。