意识概述

一、意识

意识是人类大脑所特有的反映功能,是人的心理和动物心理的根本区别,是物质发展到最高阶段的产物,也是自然进化的最高产物。

冯特在19世纪中叶提出,心理学的研究对象应该是经验,这就否定了把心理学看作是研究灵魂的传统观念,从而奠定了使心理学从哲学里解放出来成为一门独立的科学的理论基础。这是冯特对心理学的重大贡献。

冯特认为,心理可以分析为各项元素,复杂的心理过程都是由这些元素结合而成的,但具有与这些元素不同的新的性质,结合的过程有一定的规律。心理学的任务就是分析出这些元素和这些元素合成的规律。

由于意识的复杂性,科学心理学在对意识进行研究的过程中也有过一些争论,甚至出现过反对把意识当作心理学研究对象的错误观点。

冯特用自我观察的内省方法来研究意识,对这种研究方法的怀疑和排斥,导致了反对把意识作为心理学的研究对象,主张心理学要径直去研究人的行为,这就是华生的行为主义。

到了20世纪中叶,由于认知心理学的兴起,才又把人的内部心理过程当作心理学的研究对象,从而恢复了心理学对意识的研究,并推动了心理科学的发展。

什么是人的意识呢?在清醒状态下,我们知道自己在看什么、听什么、想什么、做什么;也知道自己现在是一种什么样的状态,是渴了、饿了,还是不渴、不饿,是舒服,还是不舒服,是愉快,还是悲伤;还能支配自己的行动,去达到一定的目标。所有这些心理活动,包括对外界事物的觉察、对自身内部状态的觉察以及对这些心理活动的内容和对自身行为的评价,都是对意识现象的描述。

把上述对意识现象的描述概括起来,可以说,意识是在觉醒状态下的觉察,或者说是觉知,意识既包括对外界事物的觉知,也包括对自身内部状态的觉知。所以,意识既涉及觉知时刻的各种直接经验,如感知、思维、情感和欲望,也包括对这些内容和自身行为的评价。

意识具有重要的心理机能,对人的身心系统起着统合、管理和调节的作用。例如,人们可以有选择地注意,把自己的心理活动指向某些对象而避开某些对象,以适应感觉通道的容量,因为感觉器官接收外界信息的容量是有限的。由于意识的调节作用,可以使人们的心理活动得以集中、有效;人也可以利用过去的经验,对现在输人的信息做出最佳的判断和解释,从而指导行为,使人能更好地适应环境。

二、无意识

不是所有作用于感觉器官的外界刺激人们都能意识到,也不是所有的活动都在意识的控制之下。视而不见、听而不闻的现象是经常会发生的。

由于感觉通道容量的限制,人们在一瞬间能够觉察到的事物是非常有限的。没有处在意识范围之内,但又作用于感觉器官的外界事物是存在的。例如,正在专心致志读书的人,有人喊他的名字他没有听到;旁边有人说话,他也没有听到别人在说什么。因为喊名字、说话这些声音虽然进人了他的耳朵,但是它们都在意识的范围之外,所以就没被听到。这是对刺激的无意识。

一些非常熟练的动作、技能,往往会自动地进行而不受人的意识控制。例如,骑自行车是一种熟练的动作,天天骑,已经达到自动化的地步。人们完全不必注意自己怎么踩脚蹬,怎么扶车把,这些动作都能顺利地进行,车子会正常地行驶。也就是说,骑自行车的活动不需要意识的控制也能正常地进行下去。如果路况发生了变化,人们便会及时地把注意转移到骑车的活动上,有意识地对自行车加以控制,以适应路况的变化。

无意识是相对于意识而言的,它指的是个体没有觉察到的心理活动和心理过程,它既包括对刺激的无意识,也包括无意识的行为。

三、几种不同的意识状态

意识的状态可以分为不同的层次和水平,因为无意识到意识是一个连续体,而且一种意识状态也会转化为其他状态。以下就两种特殊的意识状态,即睡眠和梦加以介绍和分析。

(一)睡眠

人的一生大约有1/3的时间是在睡眠中度过的,人们在很早以前对睡眠就进行过研究。近几十年来,科学家用脑电波的变化作为观察脑的活动的客观指标,获得了重要的成果。

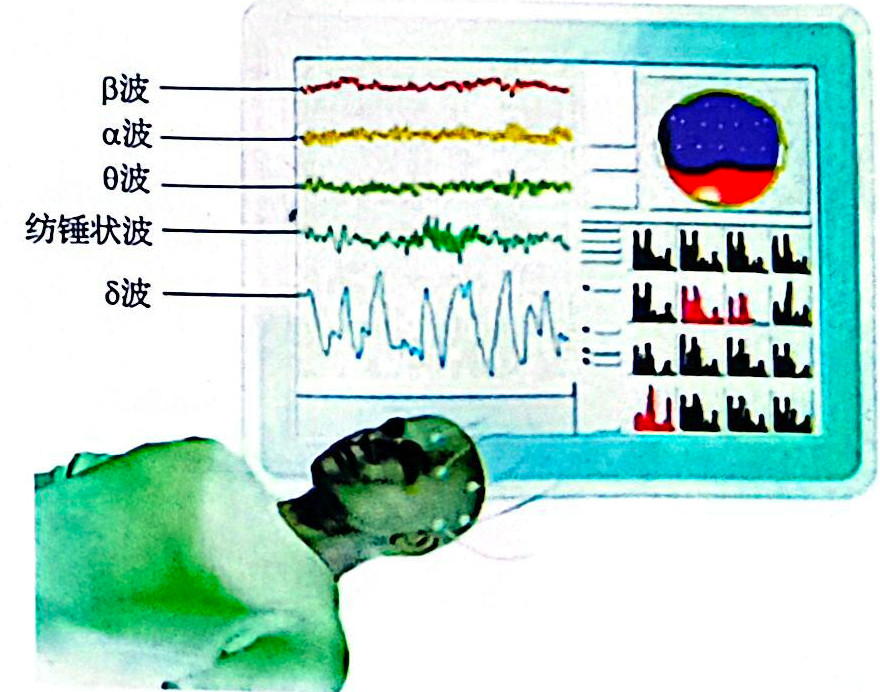

脑电波的变化有如下规律:在大脑处于清醒和警觉状态时,脑电波多是频率为14-30赫兹、波幅较小的β波;在大脑处于安静和休息状态时,脑电波多是频率为8~13赫兹、波幅稍大的a波;在睡眠状态下,脑电波主要是频率更低、波幅更大的0波和δ波(见彩图8)。根据脑电波的变化,可以将睡眠分为以下四个阶段。

彩图8 睡眠过程中脑电波的变化

第一阶段的脑电波的频率较低,波幅较小。在这一阶段,身体放松,呼吸变慢,很容易被外界刺激惊醒,这一阶段大约持续10分钟。

第二阶段偶尔会出现短暂爆发的频率高、波幅大的脑电波,叫睡眠锭。在这一阶段里,个体很难被叫醒,这一阶段大约持续20分钟。

第三阶段的脑电波的频率继续降低,波幅更大,出现δ波,有时会出现睡眠锭。这一阶段大约持续40分钟。

第四阶段的脑电波大都呈现为δ波。在这一阶段里,肌肉进一步放松,身体的各项功能指标都会变慢,称为深度睡眠阶段。这一阶段大约持续20分钟,且前半夜长、后半夜短。

这四个阶段大约要90分钟。此后便进入快速眼动睡眠阶段。这一阶段δ波消失,类似于清醒状态下的高频低幅脑电波出现,眼球开始快速上下左右移动,梦境开始出现,这一阶段持续5~10分钟。

在快速眼动睡眠阶段之后,又会重复上述睡眠的四个阶段,第四个睡眠阶段结束之后,又会出现一次快速眼动睡眠阶段,而且时间会比第一次长,直至最后一次可长达1个小时。像这样的睡眠周期不断循环,直至醒来。不过,随着黎明的渐渐到来,第四阶段和第三阶段的睡眠会逐渐消失。

睡眠可以使机体各个器官包括大脑的机能得以恢复,因为身体各个器官和大脑在睡眠中可以得到休息。但是,实验证明,并不是睡眠的时间越长身体机能恢复的就越充分,关键在于睡眠的质量。因为通过训练,可以缩短睡眠时间而达到较好的睡眠效果。只要入睡快,深度睡眠阶段所占的比例加大,睡眠的效率就能提高。

从进化的角度来说,睡眠对机体也起着保护的作用。昼夜的交替是自然规律,大多数动物在黑夜都要睡眠,人在黑夜也不必觅食、预防凶猛野兽的伤害,或从事其他活动,因而易于保存能量,有利于生存和发展。

(二)梦

通过仪器能够监测人的睡眠过程,例如,用脑电仪测得的脑电波的变化(见彩图8),或用眼动仪测定的眼球运动,可以准确地检测出人在睡眠中是否正在做梦,并对做梦进行研究。在快速眼动睡眠阶段,眼动仪会监测出眼球出现了快速的运动,而眼球的上下左右的颤动是清醒状态的表现,睡眠中出现了眼球的颤动,说明大脑的活动比一般的睡眠时期加剧了。如果在眼动活跃的睡眠阶段叫醒睡眠者,他通常都会报告说自己正在做梦,这就给检测做梦、研究做梦提供了手段。

研究发现,睡眠中人人都做梦,只是醒来以后有人记得起自己做过的梦,有人记不起自己做过的梦。梦的内容可以是做梦时外界的刺激物,如夏天有凉风吹来,引起了跳降落伞的梦境,蚊子町了一口,引起了被刺伤的梦境,手放到胸上,妨碍了顺畅的呼吸,引起了被坏人掐住脖子出不来气的梦境;还可以是机体的状态,饿了或冷了,引起了吃饭、掉进水里的梦境;还可以是“日有所思,夜有所梦”,甚至是白天没有想清楚的问题,在梦境中竟然找到了解决的办法。

梦境光怪陆离、五花八门、情节奇特,有很多特点,包括梦境的不连续性、不协调性和认知的不确定性等。梦中的情节可能前后没有联系,甚至前后矛盾、不合逻辑,在现实生活中是不可能出现的;梦中的人既像谁又不像谁,梦中的情景既熟悉又生疏,它们多是模模糊糊的,具有认知的不确定性。

梦的最主要特点是梦境的不连续性,即梦中的思想、行为或情景会突然变成与原来无关的其他思想、行为或情景。前后没有联系,更不会是因果的关系。因为它不是在意识的控制之下,不仅是一种无意想象,而且是一种极端的无意想象。

有人一觉醒来回忆出自己做了很多梦,好像这一夜都没踏实地睡过觉,一直在做梦,但实际情况并不是这样的。对睡眠过程的检测证明,快速眼动睡眠阶段只是睡眠过程中的一个阶段,而且是一个比较短的阶段,它又是在深度睡眠之后产生的。进入快速眼动睡眠阶段说明人已经在深度睡眠阶段得到了休息,不是一直都在做梦。

梦是一种正常的生理现象和心理现象,做梦不会妨碍人的休息,梦的内容也不是别人给自己带来的某种信息,更不是吉凶祸福的预兆,不应该对梦抱有担心的心理。

实验证明,如果对快速眼动阶段的睡眠进行剥夺,即进行梦剥夺,只要眼动仪测定出睡眠过程中出现了快速眼动的现象,就把睡眠者叫醒,他一夜里出现过多少次快速眼动就叫醒他多少次,那么,被剥夺者次日醒来就会有不舒服的感觉,好像没睡好觉,心里觉得不踏实。第二天继续进行梦剥夺的话,被剥夺者就可能出现记忆力下降、情绪低沉,进而影响健康。而作为对照组参加实验的人,他们和被剥夺者一样睡觉,在叫醒被剥夺者的时候也叫醒对照组的这些人,叫醒的次数和叫醒被剥夺者的次数是一样的。这些人就没有被剥夺者那样的反应,他们和正常睡眠时的情况一样,没有不舒服的感觉。被剥夺者就是因为没让他做梦而产生了异常的反应。如果在几天梦剥夺之后,让被剥夺者好好睡一觉,让他随便去做梦,醒来之后,一切症状就都消失了。可见,不让做梦反而会打乱一个人正常的生活秩序,会对其身体产生不良的影响。

弗洛伊德用精神分析的观点来解释梦,他认为梦是压抑到潜意识里的冲动或愿望的反映。人的一些冲动或愿望不符合社会的行为道德规范,不能得到实现,便被压抑到潜意识中。但是,在睡眠状态下,由于意识的控制能力降低,被压抑到潜意识中的这些冲动和愿望,便会以改变的形态在梦中表现出来。所以,弗洛伊德把分析梦作为了解精神病的原因和治疗精神病的重要手段。这里对做梦的分析不是从弗洛伊德精神分析的观点出发的,不能和弗洛伊德的观点混为一谈。